インボイス制度

050-3000-0768

【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)

050-3000-0768

【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)

2023/4/28

建設業・建築業にとって大きな課題のひとつである工事原価管理。

利益率を上げるために原価管理を見直したいと考えているものの、建築業界独特の計上方法により悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

工事原価管理はきちんと行うことで、建築工事にどのくらいの費用がかかっているのか、現状どのくらいの進捗状況なのかを正確に把握できるようになります。

しかし、原価・売上の計上には建築業特有の基準を用いる必要があり、間違いなく行うのは難しいという問題も存在しています。

そこで、この記事では建設業・建築業の工事原価管理について詳しく解説します。

工事原価の概要から、どのようなポイントが難しく感じるのかを把握して、工事原価管理を正しく行えるようにしていきましょう。

そして記事の後半では、おすすめの原価管理システムを紹介しているので、ITシステムやアプリの導入を検討されている方はぜひご覧ください。

まず、建設業・建築業でどれくらいの利益率が適正なのでしょうか?

営業利益率の目安を、調査した建築業・建設業の業界最大手ゼネコン5社の数値を比較した資料(売上高、売上総利益、粗利益率、営業利益、営業利益率、経常利益、経常利益率、売上高総利益率)を参照して読み解いていきましょう。

| 清水建設 | 鹿島建設 | 大成建設 | 大林組 | 竹中工務店 | |

| 直近決算日 | 2022年3月31日 | 2022年3月31日 | 2022年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |

| 単位 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |

| 売上高 | 14,829 | 20,796 | 15,432 | 19,228 | 13,754 |

| 売上総利益(粗利,粗利益) | 1,396 | 2,557 | 1,877 | 1,543 | 1,100 |

| 粗利率(粗利益率) | 9.4% | 12.3% | 12.2% | 8.0% | 7.9% |

| 営業利益 | 451 | 1,233 | 960 | 410 | 283 |

| 営業利益率 | 3.0% | 5.9% | 6.2% | 2.1% | 2.0% |

| 経常利益 | 504 | 1,521 | 1,032 | 498 | 393 |

| 当期純利益 | 477 | 1,038 | 714 | 391 | 302 |

さすがビッグ5と呼ばれる業界最大手ゼネコン建設会社・工務店です。

各社年間売上高は1兆円を超え、topの鹿島建設に関しては2兆円を超えています。

ハウスメーカー売上ランキング

続いて、大手ハウスメーカーの売上ランキングを紹介します。

| 大和ハウス | 積水ハウス | 旭化成ホームズ | 住友林業 | 飯田グループHD | |

| 直近決算日 | 2023年3月31日 | 2023年1月31日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |

| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | |

| 売上高 | 49,081 | 29,288 | 27,265 | 16,697 | 14,397 |

| 売上総利益(粗利) | 9,551 | 5,842 | 7,738 | 3,929 | 2,511 |

| 粗利率 | 19.5% | 19.9% | 28.4% | 23.5% | 17.4% |

| 営業利益 | 4,653 | 2,614 | 1,284 | 1,582 | 1,023 |

| 営業利益率 | 9.5% | 8.9% | 4.7% | 9.5% | 7.1% |

| 経常利益 | 4,560 | 2,572 | 1,215 | 1,949 | 1,066 |

| 当期純利益 | 2,252 | 1,845 | -913 | 1,086 | 755 |

大手ゼネコンに比べ、売上高が大きくなっています。

https://www.daiwahouse.co.jp/ir/financialannouncement/?page=from_header

https://www.sekisuihouse.co.jp/company/financial/library/yearly/yearly_2023

https://sfc.jp/information/ir/library/statements/2022.html

https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/library/financial_briefing

売上総利益(粗利益)を見てみましょう。

ビッグ5の売上総利益(粗利益)の特徴としてそこまで高くないことがあげられます。

具体的には、売上高に対して売上総利益の割合が7.9~12.3%とそこまで高くありません。

なぜなら、会社の材料費・人件費は下がることはなく推移し続けること、

売上が向上しても、外注に投げてしまうことが原因でこの数値になると推計されます。

必ずしも中小の建設・建築会社・工務店がこの数値が適正か?という訳ではありません。

| 大和ハウス | 積水ハウス | 飯田グループHD | 住友林業 | 旭化成ホームズ | |

| 直近決算日 | 2023年3月31日 | 2023年1月31日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |

| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | |

| 売上高 | 49,081 | 29,288 | 14,397 | 16,697 | 27,265 |

| 売上総利益(粗利) | 9,551 | 5,842 | 2,511 | 3,929 | 7,738 |

| 粗利率 | 19.5% | 19.9% | 17.4% | 23.5% | 28.4% |

| 営業利益 | 4,653 | 2,614 | 1,023 | 1,582 | 1,284 |

| 営業利益率 | 9.5% | 8.9% | 7.1% | 9.5% | 4.7% |

| 経常利益 | 4,560 | 2,572 | 1,066 | 1,949 | 1,215 |

| 当期純利益 | 2,252 | 1,845 | 755 | 1,086 | -913 |

営業利益と営業利益率は、各社各様なのですが、特筆すべきは、

の2点です。

これは言い換えると建設業界の最大手会社・工務店でも売上に対して平均で4%ちょっとしか営業利益を出せないということです。

つまりどれだけ売上を向上させても、利益が出る幅は中小企業と変わらないということです。

大きい会社・工務店も小さい会社・工務店でも、目標の利益を出すことが難しい業界と言うこともできます。

売上総利益、営業利益、経常利益、当期純利益、と利益にも色々と種類がありますが、利益の出し方には1つのポイントがあります。

それは、原価管理をする、ということです。

売上高を向上させることはもちろんなのですが、この原価を出来るだけ抑えることで各種の利益を出すことが出来るようになります。

そのために、この記事では建設・建築業の利益を出すための、工事原価管理について注目して解説して参ります。

建設業・建築業における工事原価管理とは、建築工事にかかる費用を計算・管理することを指します。適切な工事管理、施工管理を行うことによって、利益率を確保し、赤字へのリスクヘッジやコストの改善などのメリットを得られます。

工事原価管理は複雑な話なので、順を追って少しずつ解説していきます。まずは、以下の3つのことについて学んでいきましょう。

工事原価管理の要素

建設業・建築業の原価管理を構成する要素は、以下の4つです。

4つめの外注費は、元請や下請などの関連性がある建築業ならではの要素です。ただし、外注費は労務費と似ている部分があるため注意が必要です。

下請への支払いや個人事業主・一人親方などへの業務委託費用は外注費に当てはまります。しかし、雇用契約と実質的に変わらない場合は労務費として計上されることになります。例えば、建築工事を行う職人に支払う報酬は外注費ではなく労務費として扱われます。

工事原価の計上タイミング

建築業の会計には、以下3つの基準があります。それぞれの原価や売上を計上するタイミングは、以下の通りです。

工事完成基準

工事完成基準と工事進行基準の大きな違いは、建築工事が完成したときにすべて計上するか、建築工事の進行に合わせて細かく計上するかです。工事の会計は、工事完成基準を適用するのが基本です。

工事進行基準

しかし、工事期間が長くなると、どのくらいの費用がかかっているのかを把握するのが難しく、いわゆる「どんぶり勘定」のような事態にもなりかねません。そこで、工事期間が1年以上に及び、工事料金の単価が10億円以上に上る場合は工事進行基準の適用となります。

現在は収益認識に関する会計基準(新収益認識基準)という新たな基準ができ、大企業や上場中の中小企業が適用となります。

この基準は建築工事の進行を5つのステップに分類し、それぞれの段階で計上を行うことを取り決めた基準です。

| 新収益認識基準の適用対象 | ||

|---|---|---|

| 上場 | 未上場 | |

| 大企業 | 適用 | 適用 |

| 中小企業(監査対象の法人は除く) | 適用 | 任意適用 |

新収益基準で会計を行うタイミングは、以下の5ステップです。

このように、どの基準が適用されるかによって、工事原価を計上するタイミングは異なります。あなたの会社がどの基準の適用となるのか、把握しておきましょう。

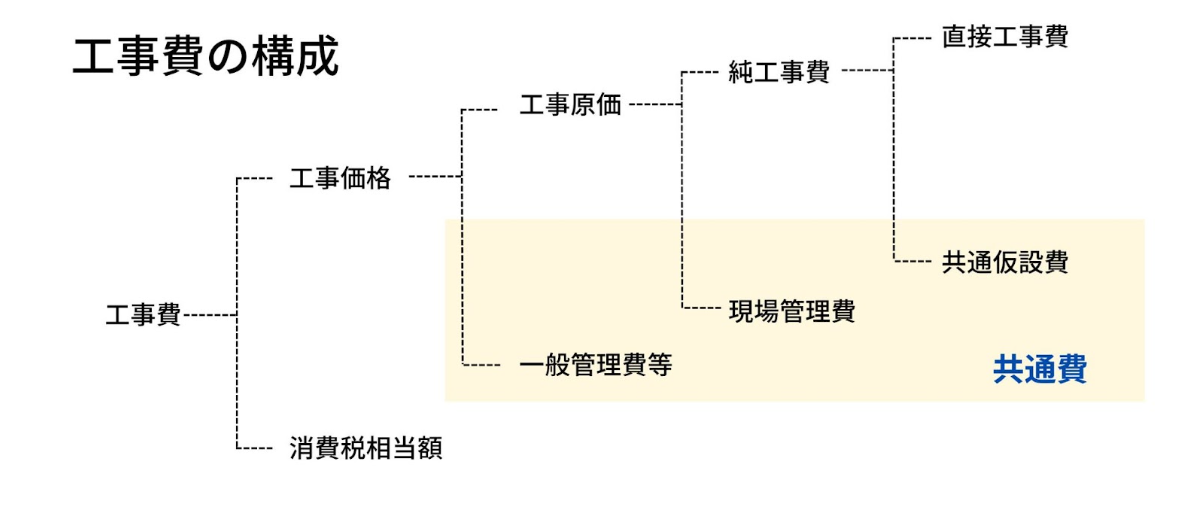

工事費用の構成

工事費用は、以下のような構成となっています。

国土交通省の資料(公共建築工事の工事費積算における共通費の算定方法及び算定例)によると、公共建築工事の工事費は以下の3つで構成されています。

直接工事費は、名前の通り建築工事に直接関係する費用のことです。建築工事のための材料費や、職人への労務費などが当てはまります。

共通費は、建設に直接関わらない費用のことを指します。例えば工事現場を管理するための費用や作業員への給与などが当てはまります。

工事原価管理を行うメリットは、会社の利益率を上げられることです。原価管理を行うことで利益率が上がる理由は、以下の通りです。

工事原価管理は法律で定められている義務ですが、きちんと行うことで上記のようなメリットを得られます。原価の高い建築業だからこそ、原価管理を丁寧に行うことが大切です。

なお、原価管理を行う際には適正利益率も意識するようにしましょう。一般的に、建築業の適正利益率は18%〜25%程度だと言われています。別の業種に比べて、建築業の適正利益率は低い傾向にあります。その理由は、下請に発注する費用や建築工事に使用する機材、材料の費用などの出費が多くなるからです。原価管理を行うことで、これらの出費を可視化できるようになります。

工事にかかる費用と利益を計算して、適正利益率を維持できるようにしていきましょう。

工事原価管理を行うことで、建築工事にかかる費用を可視化し、利益率を上げられます。しかし、実際に工事原価管理を行うとき、想像するほど簡単ではないと感じるでしょう。

ここでは、工事原価管理が難しい3つの理由についての注意点を解説します。

工事原価管理が難しい3つの理由

勘定科目の種類が多い

原価管理で使用する勘定科目は、数多くの種類が存在します。そのため、会計時にどの科目として計上すべきなのかがわからず困ってしまうことが原価管理を難しく感じてしまうポイントです。

建設業・建築業においては、商業会計や工業会計などの会計方式は使用しません。「建設業会計」という建設業・建築業独自の会計方式を使用します。

建設業・建築業で使用する特殊な勘定科目には、以下のものがあります。

建築業会計の勘定科目は、一般会計で使用する勘定科目よりも多数の種類があります。意味合いは同じものの、名前が異なる勘定科目もあるので、どの科目に計上すべきか迷ってしまうこともあるでしょう。

このような複雑な会計処理を行わなくてはならないことが、工事原価管理を難しくしている要因のひとつです。

工事原価の計算は、建設業界特有の方法で行う必要があります。独特のルールによって計上する必要があるため、慣れている人でも頭を悩ませる原因の一つとなっています。

特に、以下のような建設業ならではの計算方式があることで、原価計算に苦しむ人も少なくないでしょう。

上記について、これまでも記事中で解説してきましたが、正直この記事だけで理解するのは非常に難しいでしょう。経理の知識がある人でも、建設業の独特な方式をすべて把握するのは骨が折れるものです。特にこれから原価管理を初めてやる人にとっては、鬼門ともいうべき課題でもあります。

経理業務の負担が大きくなる

工事原価管理は、経理業務の負担が大きくなることが難しい理由のひとつです。

原価管理を行う経理部門は、現場ごとの原価情報を受け取り、それをまとめる役割を担っています。間接費は、現場ごとに必要な分が異なります。そのため、配賦基準という会社独自の基準を設けて原価管理を行います。経理部門はこの配賦基準に従って、各現場に費用の分配を行います。

特に手入力の場合、現場ごとに異なる形式で原価の情報が届くことも珍しくありません。手入力・手計算の場合、労力が膨大になるだけでなく、計算ミスや記入漏れなどの原因にもなってしまいます。

このように、原価管理を行うことにはメリットだけでなく、課題点も存在しています。ただし、このデメリットはシステムを導入することで対策できるでしょう。経理業務の負担を減らすためにも、原価管理システムを導入することがおすすめです。

そこで、原価管理システムを使えば、手入力・手計算のコストを削減し、経理業務の負担を大幅に減少できます。さらに、指定のフォーマットに従うだけなので、計算ミスや記入漏れの心配もありません。膨大な量があり、計算自体も複雑な原価管理を手作業で行うのは卒業して、ITシステムを導入して効率よく原価管理を行っていきましょう。

しかし、このジャンルのITシステムは多様な種類があります。

この記事では13種の原価管理サービスの紹介をさせていただきます。

その中で、自社のやり方に合わせて扱いやすいものを選ぶようにしましょう。

建設・建築業界には原価管理をすることができるITシステムがたくさんありますが、選び方の事例として以下の3通りがあります。選ぶ際の注意点も踏まえ、どんな作業を効率化したいのかをしっかり考えて、最適なシステムを選べるようにしていきましょう。

原価管理システムを選ぶ時にもっとも重要なのは、導入する目的を考えておくことです。「どんな作業を効率化したいのか」と考えるとわかりやすいでしょう。

原価管理システムを導入する目的は、以下の2つに大別されます。

効率化が目的なら、建築工事の契約から支払いまでを一元管理できるITシステムを選ぶのがおすすめです。ひとつのシステムだけで必要な処理が完結するので、煩雑な会計処理を行わずに済みます。業務がスムーズになれば、その分他の業務の時間も増えていくでしょう。

また、会社全体としての利益を最大化したいなら、ERPパッケージを選ぶのがおすすめです。ERPとは、経営に必要な資金を管理し、効率的な活用法を見出すためのシステムのことです。建築工事に関係する部分以外の企業情報も分析できるので結果、全体的な効率化の底上げができるようになります。

原価管理システムを選ぶ時は、データを一元管理する機能があるかを事前にチェックをしておきましょう。この機能は、複数の現場を持つ建築業なら必須と考えてもよいほど重要です。建築業の場合、事務所と現場は離れたところにあるのが一般的です。そして、同じ時期に複数の工事が進行し、複数の現場を抱えることも珍しくありません。このようなとき、一元管理を行わないと正確な工事原価を算出できなくなる可能性もあります。

そこで、データを一元管理できる機能のあるものを選べば、各現場でデータがどのように推移しているのか確認するのが容易になります。加えて、それぞれの現場との連携もスムーズになるでしょう。さらにすべての現場でかかっている原価の状況を認識することで、会社全体の効率化にもつながります。利益率を上げるためにも、一元管理機能のあるシステムを選ぶのがおすすめです。

原価管理システムは、データの保存方式によって以下の2種類に分けられます。

オンプレミス型のシステム

社内のサーバーを利用してデータを管理・保存するシステムです。内部のサーバーを使用するため、外部漏洩などのセキュリティには強いことが特徴です。さらに、必要な機能を追加したり、カスタマイズして使いやすくしたりして改良することもできます。しかしその反面、メンテナンスや保守を行う作業が発生したり、設置費用やシステム構築費用など初期費用が高くなってしまうなどのコスト面でのデメリットも存在します。

クラウド型システム

インターネット上のサーバーを使ってデータを管理・保存するシステムです。こちらはサーバーを新たに設置する必要がないため、初期費用を抑えられることが大きなメリットです。インターネット環境があるなら、社外でも利用できることも特徴です。ただし、外部で利用できることによって画面を覗き見されたり、外部からの違法なアクセスを受けたりするリスクも考えなくてはなりません。加えて、長期的に利用することでクラウド型よりもコストがかかってしまう可能性もあります。

上記のようなメリット・デメリットを理解して、どちらのシステムを導入するのかは慎重に判断するようにしましょう。

次の項目では、実際にどのような原価管理システムがあるのか紹介していきます。それぞれの特徴について解説しているので、システム選びで悩んでいる人は参考にしてください。

建設業・建築業に役に立つおすすめの良い工事原価管理システムを導入事例ごとに紹介・提案します。

それぞれ紹介していきます。詳細は各紹介の下のある「こちら」をクリックしてみてください。

monect

機能の豊富さで原価管理システムを選びたい人には、monectがおすすめです。

monectは、建築会社、工務店向けの経理書類保存システムです。最大の特徴は、monectを利用している協力会社同士でスペースを共有できること。契約している会社ごとにスペースを作ったり、工事などのプロジェクトごとにスペースをまとめるフォルダを作ったりすることもできます。さらに契約書から受領書まで、工事の時に必要になる経理書類を一元管理できるので、経理業務の効率化にも最適です。また、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応もできます。

monectの特徴

monectは、上記のサービスを月額料金なんと無料で提供しています。しかし、工事原価管理の計算などは難しい部分があることも事実です。そのような人は、導入サポートやコンサルティングサービスの利用も検討してみてください。原価管理や法改正の対応にお悩みの方は一度気軽に相談してみましょう。そして、こちらのサポートを受ければ今後どのような対応が必要になるかをクリアにできるでしょう。

AnyONE

業務フローに沿って、すべての工程をオールインワンで管理したい場合はAnyONEがおすすめです。

AnyONEは、住宅・建築業界のあらゆる業務・資金の流れを一元管理できるシステムで、国交省による住宅事業の「第一回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択されています。そのシンプルさから使い勝手もよく、多くの工務店や建築会社で高い人気を持っています。建設・建築業において、お金の流れが見えないことは利益率を下げる大きな要因です。「脱どんぶり勘定」を掲げたこのシステムを使用すれば、複雑な入出金の流れを把握できるようになります。さらに、現場との情報共有もスムーズになり、利益率アップと業務効率化を目指していけるでしょう。

AnyONEの特徴

AnyONEは、これまでに2700社以上の導入実績を持っています。利用者専用のサポート対応も充実しているので、使いやすさの面では非常に優秀なサービスといえるでしょう。利益が上がらずに悩んでいる場合は、AnyONEの利用を検討してみましょう。

工務店クラウドEX

書類の管理だけでなく、予算や実績などの経営判断能力も高めていきたいなら工務店クラウドEXがおすすめです。クラウド型システムのため、テレワークを導入している場合でも使いやすいでしょう。

工務店クラウドEXは、顧客管理からアフターまでの過程をすべてカバーしているシステムです。「生産性」「経営力」「働き方」の3つの柱を掲げており、これらのサービスは特に充実しています。テレワークを導入しても使えるサービスであり、今後の働き方をより良くするためにもおすすめです。

工務店クラウドEXの特徴

工務店クラウドEXは完全クラウド型のシステムです。テレワークを導入している場合でも、ノートパソコン・スマートフォンからもアクセスすることができます。時間や場所を選ばない新たな働き方を実現するために、工務店クラウドEXを導入してみてはいかがでしょう。

アイピア

PCの操作が苦手でも使えるサービスをお求めの人には、アイピアがおすすめです。

アイピアは、建設業・建築業・リフォームの効率化に特化した管理システムです。顧客管理・ツールの一元化など性能面はもちろん、Excel感覚で使用できる画面の使いやすさが非常に優れています。また、取引先とのやりとりの記録が残されるため、「言った」「言わない」の問題を回避し、円滑なスケジュール進行にも役立ちます。

アイピアの特徴

アイピアは、特に操作の簡単さを求めたい人におすすめのシステムです。書類作成はワンクリックで済むので、難しい操作を行う必要がありません。さらに、複数物件を持つオーナーや管理会社の管理にも幅広く対応しています。使いやすさと機能面の豊富さを重要と考えているなら、アイピアを使ってみるとよいでしょう。

建設BALENA

工事の進捗状況が曖昧なことに悩んでいる人には、建設BALENAがおすすめです。

建設BALENAは、建設業界に特化した業務改善システムです。初期費用は無料で、サポート体制も充実しています。建設BALENAを使うことで得られる最大のメリットは、業務管理にかかる時間を大幅に短縮できることです。見積もりの作成や工事台帳の作成なども、建設BALENAを使えばラクラク。管理の難しい建設業のフローもたった数分で管理できるようになるでしょう。

建設BALENAの特徴

建設BALENAは、工数削減に強みを持っているシステムです。業務管理の効率化だけでなく、見積もり・請求書の作成を簡単に行ったり、スマートフォンから現場報告を行うことができたりと、便利な機能が豊富に搭載されています。建設業の効率化には、建設BALENAを活用してみましょう。

建て役者

自社の業務に合わせて独自にカスタマイズしたい人には建て役者がおすすめです。

建て役者は、工事管理の悩ましい問題を解決するのに適したシステムです。数値をグラフにすることで、建築・リフォーム業の状況を可視化して経営の再生・改善に役立てられます。このアプリののもっとも大きな特徴は、会社・工務店それぞれの業務に合わせて最適な管理を実現できることです。

建て役者の特徴

建て役者では、顧客管理や商談など11の標準機能が搭載されています。それらの標準機能を使いながら、「もっとこんな機能があったらいいのにな」というニーズに応えるカスタマイズにも対応しています。自社の業務に合わせて独自の管理方法を見つけた上で効率化を測りたいなら、建て役者の利用も検討してみましょう。

KojiNEO

オンプレミス型とクラウド型をどちらも選択できるシステムを使いたい人には、KojiNEOがおすすめです。

KojiNEOは、営業管理から工事原価管理まで幅広い管理業務に対応したシステムです。取引のある業者ごとに請求管理や支払管理、入金管理までできるので、不透明になりがちなお金の動きを簡単に把握することができます。

KojiNEOの特徴

KojiNEOでは、各種原価帳票を作成することができます。原価帳票は非常に多くの種類が存在するため、システムを使って一元管理できればその後の会計処理にも役立ちます。経理業務の改善は、ひいては会社全体の利益率を高めることにもつながるでしょう。

ガリバーNEXT

ERPシステムを利用したい人には、ガリバーNEXTがおすすめです。

ガリバーNEXTは、業務管理に必要な機能をコンパクトにまとめたERPソリューションです。中小建設・工事業向けのシステムであり、100名までの従業員を想定しています。原価管理ができることはもちろん、営業管理や財務会計などの機能を使えるため、幅広く活用できるでしょう。さらに、人事給与や内部統制への対応などの独自機能も充実しています。

ガリバーNEXTの特徴

ガリバーNEXTの他に、利用する会社・工務店の規模やサービスの範囲に応じたパッケージを選べます。小規模な会社・工務店の場合はガリバー匠を利用するのがおすすめです。中小建設でもさらに充実したサポートが欲しい場合はガリバー・プロステージの導入も検討してみましょう。

SMAC工事管理

業種や規模、業務形態に合わせて柔軟にシステムを構築したい場合はSMAC工事管理がおすすめです。

SMAC工事管理は、総合建設業のほか、土木や建築、舗装などの専門工事業まで幅広い業種に対応しているシステムです。導入後はサポート体制も充実しているので、新たなシステムを使うことに不安のある方でも安心できるでしょう。

SMAC工事管理の特徴

SMAC工事管理の基本ソフトウェアは、見積・実行予算・発注・日報・労務機械・仕入・支払・請求の8種類です。これに加えて、オプション機能で建設業独特の会計に対応できるようになります。それなりに費用はかかりますが、サービスの充実具合を考えると非常に使いやすいシステムだといえます。

アイキューブ(本家シリーズ)

工事原価管理に特化したシステムを使いたい場合は、アイキューブの「本家シリーズ」がおすすめです。

本家シリーズは、業務ごとに専用のシステムをひとつずつ選べるシステムです。原価管理を行いたい場合は、「原価本家」というサービスを活用するとよいでしょう。いくつかのシリーズを組み合わせることで、会社独自の業務に応じたソリューションを用意できます。

本家シリーズの特徴

本家シリーズは、経理業務を細分化し、それぞれのパッケージで対応していく形のシステムです。一元管理とはいえませんが、業務ごとに管理できることは逆にやりやすいかもしれません。経理業務や工事に関する業務の多さで困っているなら、本家シリーズの導入も検討してみましょう。

レッツ原価管理GO2

クラウド型の原価管理システムを使いたい場合は、レッツ原価管理GO2がおすすめです。

レッツ原価管理GO2は、見積と実行予算の算出から請求・入金までの過程を一元管理できるクラウド型管理システムです。画面のわかりやすさと機能の使いやすさが魅力的で、仕事内容が異なる部門でも共通した仕様で情報を共有できます。

レッツ原価管理GO2の特徴

レッツ原価管理GO2は、使いやすさに優れているシステムです。基幹システムとして、会社のどの部門の人でも同様に使えることで、全体的に共通した仕様で管理を行えます。さらに、進行管理ごとに同じ内容を入力する、いわゆる「二度打ち」の回避にも有効です。業務の効率化には、レッツ原価管理GO2を導入してみてください。

使える建設原価

自社の状況に合わせて自在にカスタマイズしたい場合は、使える工事原価がおすすめです。

使える工事原価は名前の通り工事原価管理に特化したシステムです。アサクラソフト内のシリーズのひとつであり、原価管理以外にも多くの種類のシステムを選べます。シンプルな見た目が特徴で、PC操作が苦手な人でも使いやすいでしょう。

使える工事原価の特徴

使える工事原価は、きめ細かいコスト管理を行うことに適しています。会計処理に関連する機能や請求書をベースに入力する機能など、原価管理を効率化する機能が豊富です。最新のバージョンでは振替伝票を発行し、会計処理のデータ移行を円滑にすることにも対応しています。工事原価を見直し、新しい方法を簡単に取り入れるなら、使える建設原価を活用してみましょう。

どっと原価

大きな導入実績のあるシステムを利用したい場合は、どっと原価がおすすめです。

どっと原価は、原価管理に関連するすべての業務を効率化するのに適しているシステムです。建設業・建築業の様々な立場の人にとって使いやすい機能が揃っています。書類の作成や工事の進捗管理、データの一元管理などもできるので、管理業務の負担が大幅に減少するでしょう。

どっと原価の特徴

これまでExcelを使用して原価管理を行っていた場合でも、どっと原価なら心配なく使用できます。会社の業務の目的に合わせて、使いやすい使用にカスタマイズすることも可能です。多くの会社に導入されているシステムを選びたい場合は、どっと原価の利用も検討してみましょう。

他のブログはこちらから

建築・建設業の元請さん必見!インボイス制度が与える影響で元請が損をする理由と、その対策・注意点をわかりやすく簡単に解説!