050-3000-0768

【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)

050-3000-0768

【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)

2025/7/17

「口約束で進めていたら、納期で大揉めしてしまった」

「金額の認識が違っていて支払トラブルが発生してしまった」

協力会社さんとのこのような契約トラブルを経験したことはありませんか?

実際の業務現場では、発注書や請書などの書面を適切に作成しないことが原因で、

後々の大きなトラブルの原因になるケースが後を絶ちません。

例えば、国土交通省は土地・不動産・建設業で発生した紛争について、

解決したものを公開しています

(出典:国土交通省

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000160.html)

請負契約に関する紛争や、請負契約に基づく紛争が多いことが分かります。

契約条件の不明確さは、下請取引におけるトラブルの主要な要因の1つとなっています。

発注書・請書は単なる「形式的な書類」ではありません!

法的には契約の成立を証明する重要な証拠となり、

トラブルが発生した際の解決の指針となる重要な文書です。

適切に作成された発注書・請書があることで、双方が安心して取引を進めることができ、

万が一のトラブルも迅速に解決が出来ます。

この記事では、

協力会社との健全な取引関係を築くために必要な発注書・請書の作成方法とその注意点について

具体的な事例と共に詳しく解説します。

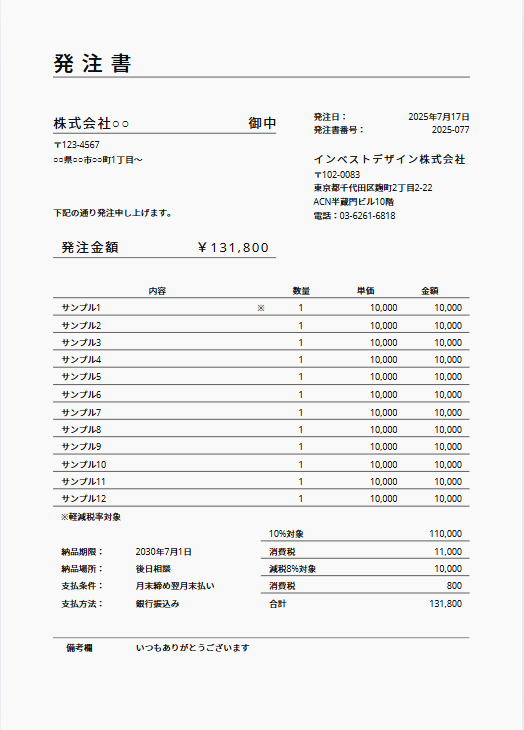

発注書とは、発注者が受注者に対して、業務や商品を正式に依頼する際に発行する書類です。

「注文書」と呼ばれることもあります。

発注書の発行は下請法に該当する取引であれば、

発注内容を明確に記した発注書の発行義務が生じます。

発注書が発行される主な目的としていかの5つが挙げられます。

発注書がない場合、条件の解釈違い、責任範囲の不明確さ、支払い条件の曖昧さなどが発生してしまう恐れがあります。

特に継続的な取引関係では、

「いつものように」という曖昧な指示が重大なトラブルを招くことがあります。

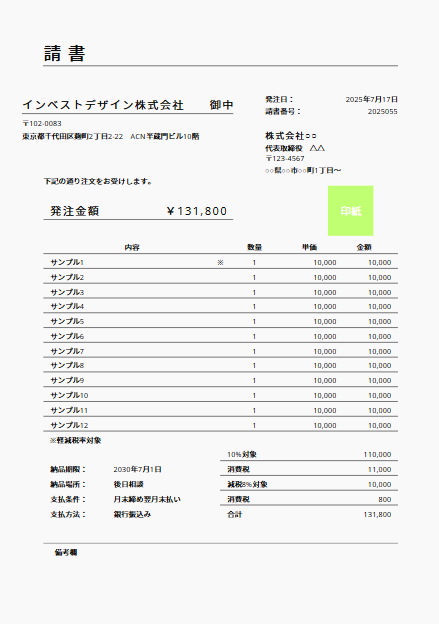

請書とは、発注書に対して受注者が発行する「承諾書」のことです。

「受注書」と呼ばれることもあります。

発注書に記載された条件で業務を請け負うことを正式に承諾し、契約の成立を確認する書面です。

ここで、発注書と請書の違いを確認しましょう

発注書:発注者からの「申し込み」

請書:受注者からの「承諾」

契約の成立タイミングは、一般的に請書が発注者に到達した時点とされています。

口頭での承諾も法律的には有効ですが、

後々の証拠能力を考慮すると、必ず書面での請書を発行する方が賢明です。

発注書・請書は民法上の契約書と同等の法的効力を有します。

主な法的効力を紹介します。

発注書と請書のやり取りにより、確実に契約が成立したことの証明になります。

請書は印紙税法上の「契約書」に該当し、記載金額に応じて印紙税が課税されます。

1万円未満は非課税、1万円以上100万円以下の場合は200円の印紙税を納める必要があります。

印紙税についてさらに知りたい方は、こちらを参照してください

裁判などの法的手続きにおいて、重要な証拠として認められます。

手書きの署名や押印があることで、証拠能力がより高まります。

発注書には以下の項目を必ず記載しましょう!

「適宜」「通常通り」「いつものように」などのあいまいな表現は避け、

具体的な数値や条件を明記しましょう。

仕様変更や追加作業が発生する場合は、

変更時の手続きや費用負担について事前に定めておく必要があります。

天災や不可抗力による遅延、第3者による妨害など、

予期していない事態への対応を明記しておくことが重要です。

発注書を発行する前に、社内の承認手続きが完了していることを確認しましょう。

請書には発注書への回答として以下の項目を記載しましょう!

発注書の内容と請書の内容に相違がないか、必ず確認しましょう。

相違があった場合は、発注者と協議のうえで調整します。

発注書の条件を変更する場合は、請書に変更内容を明記し、発注者の再承認を得る必要があります。

請書には必ず代表者の署名・押印を行い、法的効力を確保しましょう。

契約金額に応じた印紙を貼付し、適切に消印をしなければなりません。

ここからはよくあるトラブルを紹介します。

どの様なトラブルが発生するのかを前もって理解しておけば、

未然に防ぐことが出来るかもしれません。

<事例>

「急いで」という指示で作業を開始したものの、具体的な納期が設定されておらず、

発注者と受注者で期待する完成時期に大きなずれがあった。

<対策>

<事例>

制作途中で仕様変更が発生したが、追加費用の取り扱いが不明瞭で、

受注者が追加コストを負担することになってしまった。

<対策>

<事例>

納品後の検収基準が曖昧で、発注者が「イメージと違う」という理由で研修を拒否。

それにより支払いが大幅に遅れることになってしまった。

<対策>

<事例>

納品後に不具合が発見されたが、保証期間や修正範囲が不明確で、責任の所在があいまいになってしまった。

<対策>

電子印鑑には以下の種類があります

印影型電子印鑑:従来の印鑑をスキャンした画像。法的効力は限定的。

電子署名型電子印鑑:電子署名技術を活用した印鑑。法的効力が高く、改ざん検知機能がある。

電子証明書型電子印鑑:公的な電子証明書を使用。最も法的効力が高い。

導入時は、取引先との合意形成とシステム選定が重要です。

基本契約書とは、特定の相手方と継続的に取引を行う場合に、

その取引に共通して適用される基本的なルールを定めた契約書です。

それに対して、発注書・請書は、

個別取引の具体的な条件を定めるものです。

優先順位は一般的に「個別契約>基本契約」ですが、

基本契約書で優先順位を明記しておくことが重要です。

発注書・請書の発行に関して、

業界によって変わってくる特殊な事項は存在します。

今回は、建設業界に絞って紹介します。

工事の範囲、広報、使用材料を具体的に記載する必要があります。

現場の安全管理体制、事故発生時の責任分担を明記しておかなければなりません。

製品の安全性、欠陥発生時の責任分担を明記する必要があります。

下請法が適用される取引では、以下の点に注意が必要になります。

委託業務であっても、実質的な労働時間の制限に配慮

継続的な委託の場合、不合理な労働条件の格差を回避

発注書・請書の内容は、適宜見直しを行うことで、トラブルを防ぐことが出来ます。

年次ごとに見直すことで、法改正や制度変更への対応を早急に行うことが出来ます。

また、新規取引を開始するにあたっての確認を行うことで、相手の特徴に応じて調整を行えます。

適切な発注書・請書のっ作成は、協力会社との信頼関係構築の重要な基盤となります。

形式的な書類作成に終わらず、双方が安心して取引できる環境づくりを心がけましょう。

結果的に長期的な事業発展につながっていくはずです。

ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました。

皆さまからの「為になったよ」の温かい声、お待ちしております。