050-3000-0768

【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)

050-3000-0768

【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)

2025/7/24

1990年代から、パソコンやインターネット・携帯電話などの情報通信技術が急速に普及し、

2001年1月に高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(通称:IT基本法)が施行されて以降、

国はICTの利活用やデータの利活用を推進してきました。

そんな中で、建設・建築業界も徐々に電子化が進んでいます。

今回は

「デジタル化したいけど、なかなか踏み出せない…」という方必見の記事になっております。

電子化が進む理由やメリットを紹介させていただきます。

便利で慣れるとこんなにもラク!と感じられるデジタル導入を考えるきっかけにしてください。

色々な問題や、国の方針などが重なってデジタル化が進んでいるというのが現状です。

主なものを紹介していきます。

建設業2024年問題により、時間外労働の上限規制に直面しており、

限られた人材でより効率的な作業を実現する必要が出てきました。

下の表を見てもわかる通り、建設業就労者数は、

1997年の685万人をピークに右肩下がりの状況が続いています。

(出典:建設業デジタルハンドブック https://www.nikkenren.com/publication/handbook/chart6-4/index.html )

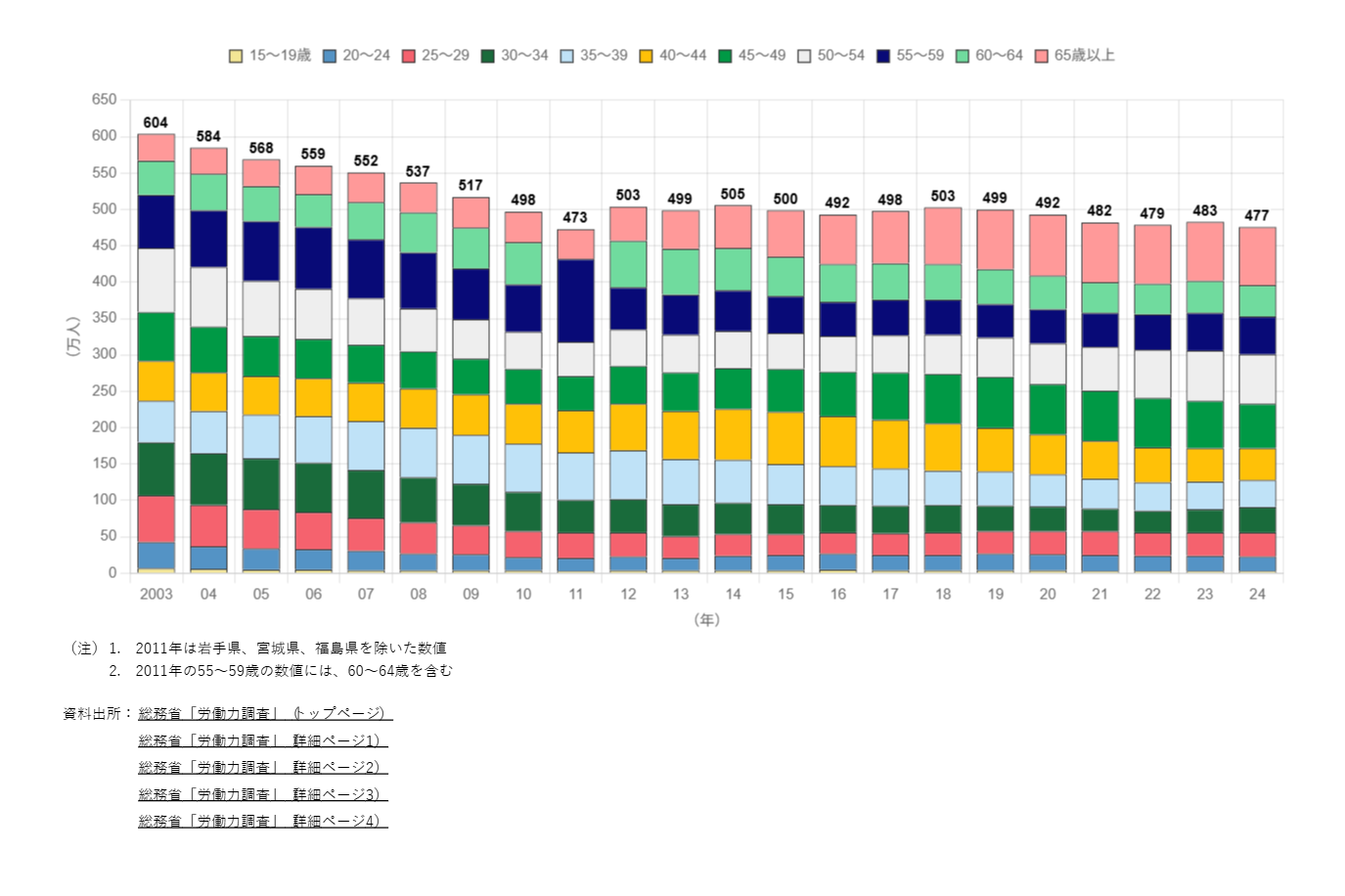

またこちらのグラフも参考に見てみましょう。

(出典:建設業デジタルハンドブック https://www.nikkenren.com/publication/handbook/chart6-4/index.html )

こちらは就労者数の推移を年齢階層で示したものです。

2003年に180万人いた29歳以下の就労者数は、2024年には100万人以下になっています。

それに対し、

65歳以上の就労者数は、37万人台から80万人台へ大きく増加しているのが分かります。

高齢化が進んでいるのが分かります。

労働力が今までよりも少ない状況で、効率的に業務を行うことが急務になっております。

バブル期以降、「きつい、汚い、危険」の3Kや「帰れない、厳しい、給料が低い」が加わった6Kが、

建設業が人材獲得競争で負けてしまう原因になっています。

人材不足を解消するために、確保した貴重な人材を逃さないように、

職場や働き方の改善を図りたいものです。

製品が規格化された製造業と違って、受注生産方式である建設業が扱う成果物は一品一様です。

また、画一的な機械化が難しいという課題がつきものの業界です。

勘や経験の伝承が中心の建設業で、過去のデータを次の案件に活用しにくく、

デジタルとの相性が悪い業界でした。

また、元請から下請けまで複数の企業が関与し、

加えて意思決定や情報共有も複雑というのが建設業界の特徴です。

しかし、このような業界特有の課題こそ、デジタル化を進めるべき理由になっています。

<一品一様に対して>

BIMやCIMによる3Dモデル化で、複雑な設計の可視化と共有を実現できます。

またAIを活用し、過去のデータを分析することで、

類似案件からの知見を抽出することができ、それを若手に共有することも簡単に行えます。

またドローンやIoTセンサーによる現場状況をリアルタイムで把握できます。

遠隔で操作すれば、逐一現場に行って確認する必要はありません。

BIMはBuilding Information Modeling(ビルディング インフォメーション モデリング)の略。

建築物の情報を3Dモデルとして可視化し、

設計から施工、維持管理までを一元的に管理する手法です。

CIMは Construction Information Modeling/Management(コンストラクション インフォメーション モデリング)の略。

主に土木分野における建設プロジェクトの効率化を目的とした取り組みです。

3次元モデルを活用し、建設に関わる情報を一元管理することで、

設計から施工、維持管理までの各段階で情報共有を円滑にし、

業務全体の効率化を目指します。

国の基幹産業であるにも関わらず、

建設業者と建設投資のバランスが崩壊しているなどが原因で、

経営状況が厳しいのが建設業界の現実です。

国が建設業の経営効率化に向けた取り組みを行っています。

建設業におけるITの活用について、

が告示されているのはご存じのはず。

建設業における電子商取引の標準規格として

CI-NETが認定されました。

国土技術政策総合研究所のインフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション(以下DX)に関する研究・開発等を推進し、

インフラ分野におけるDX関連技術の普及を図ることを目的とした

専門的な研究体制も整備されています。

また段階的な取り組みもなされています。

i-Construction(読み方:アイ・コンストラクション)は、

測量や設計から施工までの建設事業プロセスすべてにICTを導入し、

生産性向上を目指す取り組みとして開始されました。

を3つの柱とする体系的なアプローチを採用しています。

i-Construction 2.0 では、

という4つの重点項目で、より高度なデジタル化を推進しています。

単工程のシステム導入となってしまっており、

DXに繋がる業務プロセス全体のデジタル化が実現できていないという課題があります。

また施工管理のように、

デジタル化できている企業とできていない企業がそれぞれ同程度という状況で、

企業間格差が顕著です。

建設業界は、

紙とペンによる設計からコンピューター支援設計(CAD)を取り入れるという、

デジタル化は浸透しつつあります。

現在は、BIMやCIMなどの先進技術が導入されています。

ここまで建設業界全体のデジタル化についてお話しました。

直接建設にかかわる業務をデジタル化できたのに、

陰で支えてくれている発注書や請求書に関してはまだ紙という状況なのはもったいない!

建設業界で紙の発注書が限界になってきている理由は、単なる効率性の問題を超えて、

業界構造と現代のビジネス環境の変化が生み出している複合的な課題にあります。

建設業において、

工事の総監督を担当している元請のもと1次下請、2次下請、さらにその下に下請企業が存在し、

重層下請構造ができあがっています。

この構造化では、発注者が複数の階層を経由する為、以下のような問題が発生します。

<情報伝達の遅延とゆがみ>

複数の企業が階層化することで、工事の進捗状況やコストの発生元が複雑化し、

弊害が起こりやすいというのは進捗管理の困難なところです。

また、紙ベースの管理ではこの問題が特に深刻化しやすい傾向にあります。

紙ベースで契約書や見積書をやり取りする際には、書類作成や押印・郵送といった手間がかかりました。

しかし、電子化をすることでリードタイムを短縮することが可能です。

これまで受けてきた具体的な時間の制約は、

電子化すれば、これらの制約はなくなります!

物理的な紙の取り扱いが必要となる従来の方式では、

オフィスへ出社しなければ契約書に関する業務は対応できませんでした。

この制約も、現代の働き方改革やBCP(事業継続計画)の観点から重大な問題となっています。

書類の電子化によって、

収入印紙の貼り付けが不要になることから、印紙代の大幅な費用削減が見込めます。

| 契約金額 | 印紙税 |

| 1万円未満 | 非課税 |

| 1万円以上100万円以下 | 200円 |

| 100万円を超え、200万円以下 | 400円 |

| 200万円を超え、300万円以下 | 1000円 |

| 300万円を超え、500万円以下 | 2000円 |

| 500万円を超え、1000万円以下 | 1万円 |

隠れたコスト負担として

が挙げられます。

1つでも削減できれば、他の業務改善に回せるお金にすることもできるのではないでしょうか?

建設業界は今、デジタル化の大きな転換点に立っています。

人材不足の深刻化、働き方改革の必要性、

そして複雑な重層下請構造という業界特有の課題を背景に、

電子化はもはや「選択肢」ではなく「必須の取り組み」となっています。

特に発注書・請求書の電子化は、

日々の業務効率を劇的に改善する身近なデジタル化の第一歩です。

リードタイム短縮、コスト削減、働き方の柔軟性向上など、

その効果は immediate かつ具体的に実感できるものばかりです。

「デジタル化は難しそう」「慣れ親しんだ紙の方が安心」と感じる方も多いかもしれませんが、

一度導入すれば「なぜもっと早く始めなかったのか」と思えるほど

便利で効率的な業務環境を実現できます。

建設業界の持続的な発展のため、

そして働く人々のより良い労働環境のため、今こそ電子化への一歩を踏み出してみませんか。

小さな変化から始まる大きな変革が、きっと皆様の日々の業務を支えてくれるはずです。

まずはどれくらい紙を使っているのか、どれくらいの時間を割いているのかを

把握するところから始めてみてはいかがでしょう?

みなさまの「役に立ったよ」の温かい声、お待ちしております!