050-3000-0768

【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)

050-3000-0768

【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)

2025/4/4

全国の元請会社の皆さんへ!

今まで担当したことのないエリアで、どのように協力会社さんを探して、仕事の依頼を行っていますか?

手当たり次第に電話していますか? それとも紹介を利用して?

代表的な探し方と言えば、

①紹介を利用した開拓 ②自力での開拓 ③他力での開拓

があげられます。

今回はこれらの方法の解説を、現在建設業界が注視しなければいけない問題を交えながらじっくり行いたいと思います!

ぜひ最後までご覧ください!

3.1. 専門性と実績

3.2. コミュニケーション能力

3.3. コンプライアンス意識

3.4. 工期管理能力

これを読んでくださっている皆さんは、「2025年問題」って聞いたことはありますか?

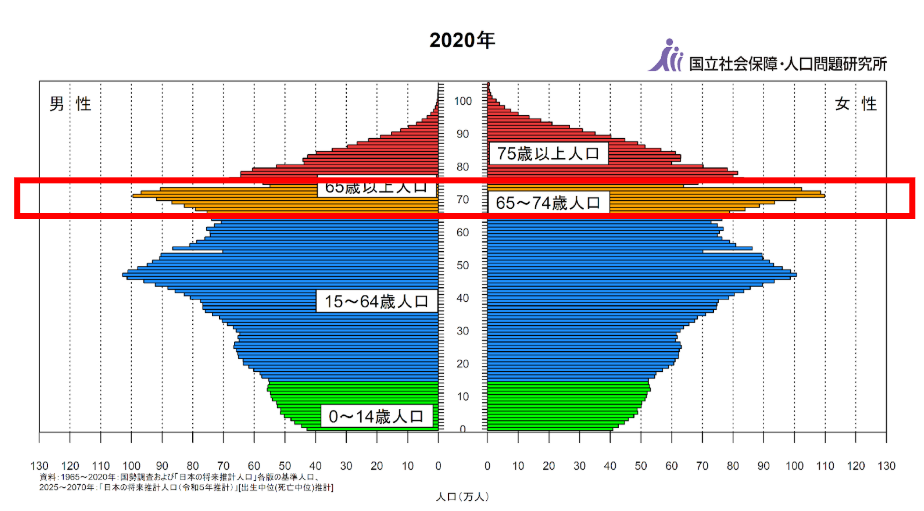

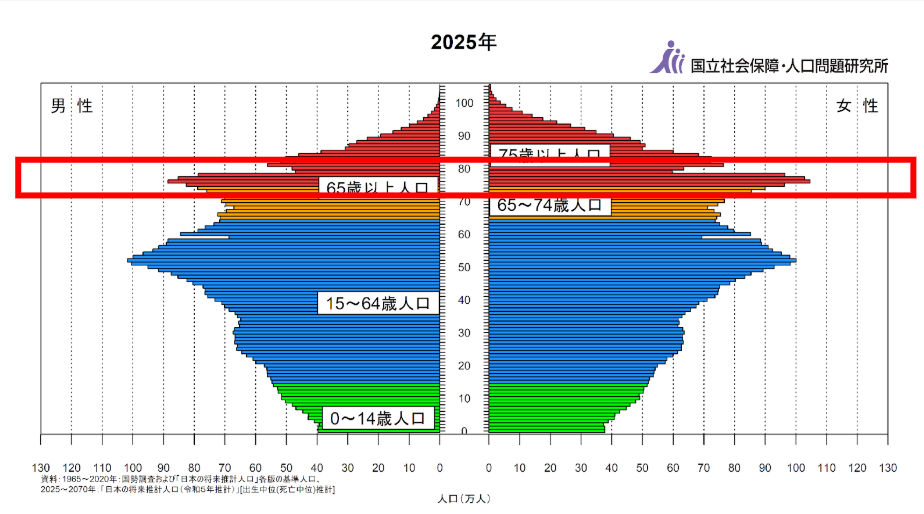

(出典:国立社会保障・人口問題研究所)

団塊世代(1947~1949年生まれ)が75歳以上の後期高齢者になることで起こる人手不足問題です。

上の人口ピラミッドを比較してみると、2020年にあったオレンジの山がそのまま赤色へと変化しています。

日本の人口ピラミッドは「つぼ型」と呼ばれるもので、少子化と高齢化が進んでいる国に見られる典型的な形です。

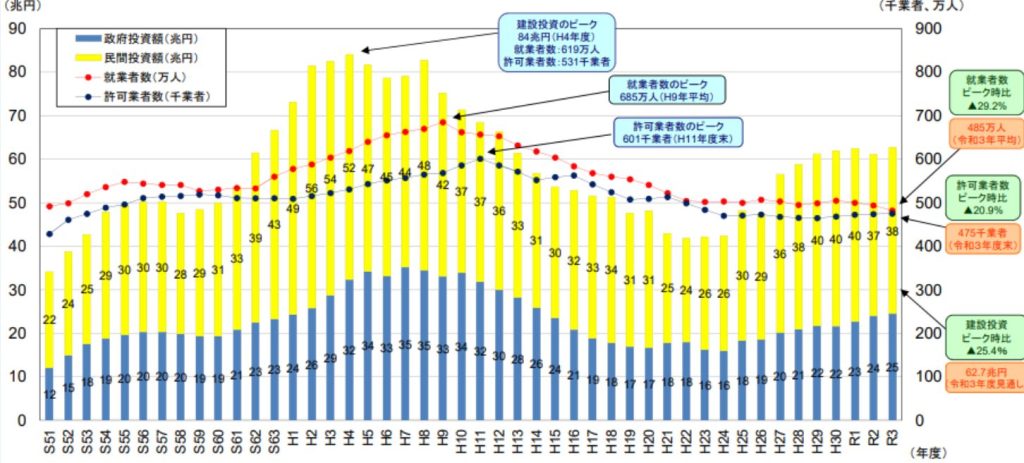

(出典:国土交通省)

また、上のグラフを見ると、平成24(2012)年以降、政府からの投資も民間からの投資も増加傾向にあることが分かります。

しかし、建設業界全体の就業者数は、平成9(1997)年のピーク以降、右肩下がりが続いています。

また、この下のグラフを見ても、

全産業の55歳以上の労働者の割合の平均よりも、建設業界の55歳以上の労働者の割合の平均は高め

にも関わらず、

全産業の29歳以下の労働者の割合の平均よりも、建設業界の29歳以下の労働者の割合の平均は低め

という状況です。

建設業界は、人手不足&高齢化が他の業種よりも大きな課題になっているのです。

2025年問題の詳細については、こちらの記事 でも解説していますので、併せてご覧ください!

これも協力会社さんが不足する問題の1つです。

協力会社さんが徐々に仕事をする元請さんの幅を選んで広げていっています。

先ほど解説した内容とも重複してきますが、建設業界が抱える深刻な人手不足と高齢化によって、下請け・協力会社さんは徐々に「選ばれる立場」へ変化。

また、2024年からの「働き方改革」やそれに伴う法改正によって、無理な工程や過酷な働かせ方は禁止されました。

高齢化などが原因の人手不足と法改正などの状況が重なって、貴重な人材を確保するには、今までとは違う、対等な立場を築いていかないと現場が回らなくなってしまう状況に陥ってしまうのです。

・情報収集手段の変化

従来:人づてのFAXや電話のみ

現在:WebやSNSで幅広く情報収集が可能

・会議や話し合いの手段

従来:場を設けて実際に対面で会ってお話するか、電話で話す

現在:Zoomなどのオンラインツールの活用で、どこからでも気軽に顔を見ながら話し合いができる

・現場の管理をしてくれるサービスの登場で効率UPとコスト削減に成功!

→今まで出会えなかった新しい元請会社さんを開拓し、関係構築に時間をさけるように

など、いろいろな要因が重なって、今までのように協力会社さんの確保が今までのように簡単にできなくなってきているのです。

いよいよ本題!

冒頭でもご紹介させていただきましたが、主に3つの方法があげられます!

一緒にお仕事をしたことがあったり、既にお付き合いがあったりする建材問屋さんや協力会社さんや元請会社さんなどから紹介してもらう方法です。

メリットとして、

・今後の紹介する側への信頼にも影響があるため、紹介される協力会社さんの信頼はかなり高い

・今まで知らなかった、高い技術を持つ協力会社さんに出会える可能性が高い

・他の方法よりもコストを抑えられる

があげられますが、一方で、

・ミスマッチだった場合断りにくい

・良い相手を紹介してもらえるとは限らない

などがデメリットとしてあげられます。

時間が惜しいし、関係を維持したいと考えている中でミスマッチは避けたいもの。

紹介してくれる会社の方に予め詳細をお伝えしてデメリットの1つは回避しましょう!

自社ホームページからの情報発信、リストやSNSなどから依頼をしてみるといった方法があります。

メリットとして、

・自社への関心が高い協力会社さんが集まりやすい

・自ら募集をかけるため、ミスマッチが起こりにくい

というものがあげられます。

しかし、こちらにもデメリットがあり、

・信頼性のある情報の開示ができないと、今後の自社への信用に影響を与えかねない

・どのタイミングで連絡や返事があるかの見極めが難しい

というものです。

自社のネットツールを利用したものは長期戦を見込んでおくことをお忘れなく!

かなりアナログな方法ですが、現場近くで声をかけたり、昼時のコンビニやファミレス、ホームセンターの駐車場などで声をかけてみるなどの方法もあります。

この方法のメリットは

・ダイレクトにそのまま交渉に持ち込める

・実際に仕事をしている場面を見ることができる

・土地勘や地域性に詳しい業者との出会いが期待できる

デメリットももちろんあり、

・話し合いや交渉で、1社あたり平均2~3時間の時間投資が必要

・会社同士のパートナー関係構築まで発展させるのが難しい

・選択肢が少なく、価格交渉も難しい

というポイントです。

こちらの方法も着工まで余裕があるときに使う手段として置いておく方がいいかもしれないですね。

協力会社と元請会社さんをつなぐマッチングサービスが増えてきています!

これらを活用した協力会社開拓も有効な手段の1つです!

・急な人材不足でも、「地域」「工種」の条件を絞っての協力会社さんの発見が可能

・全国にユーザーがいるサービスであれば、地場の協力会社さんを見つけられる

・候補を比較・検討しやすい

というのがメリットである一方で、

・短期の付き合いで終わってしまいやすい

・地方によってはマッチングが難しい

というのが惜しい点です。

| コスト | 時間 | 信頼性 | 成功率 | |

| 紹介 | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ | 高 |

| 自力 | ★★☆ | ★☆☆ | ★★☆ | 中 |

| 他力(マッチング) | ★★★ | ★★★ | ★☆☆ | 中 |

それぞれメリットとデメリットがありますので、状況に応じて適切な方法で協力会社さんを探してください!

「候補になる協力会社さんがたくさんあって、どこに最終的に依頼するべきか決められない…」「いつも微妙な協力会社さんばっかり…」などのお悩みを持つ方も、そうでない方も注目!

選ぶときに必ず見てほしいポイントを4つ紹介します!

同じような歴史を持っていても、建設会社によって、対応できる範囲や経験や専門性はさまざまです。

・経験豊富なスタッフやベテランがいる

・「何が得意か」を聞いて、ミスマッチを防ぎ、信頼できるかを見る

・写真などで施工実績を見せてもらったうえで判断する

・得意な構造・工程などがニーズにマッチしているかを確認

正式に依頼した後のミスマッチの発覚を回避するためにも、こちらが相手に何を求めているのかを予め提示して探すのも有効です!

いわゆる「コミュ力」というもの!

一緒に仕事をするのだから、このポイントは無視して通ることはできません!

・円滑な意思疎通が可能か

・「報告・相談・連絡」がちゃんとできているか

受け答えが曖昧な会社はトラブルのもとになりかねません!

シミュレーションなどを行ってみて見極めるのも方法の1つです!

会社自体の社会の倫理観や公序良俗に対する考え方は、仕事ぶりにも顕著に出てきます!

・労災保険、社会保険、資格保有、安全教育などのチェックはマスト

・書類提出などもちゃんと対応してくれるか

自社で基準となるポリシーやガイドラインを設けて、それをもとに選抜するのもいいかもしれないですね!

現場全体の進行や信頼関係に直結してくるこの問題。

・計画性があり、納期を守れるかどうか

・事前にリスク管理をして、段取り良く進めてくれるかどうか

ここを見落とすと、コストも膨れ上がるほか、元請さんに対する顧客の信頼に傷をつけてしまう恐れもあります。

工期遅延やトラブルを回避するためにもしっかり見極めたいところ!

工期をなるべく短くしたいのはもちろんの事、ほかの懸念点は費用のこと。

利益を出すためにもできるだけここでの出費は抑えたいもの。

しかし価格を抑えることだけを考えてしまい、品質が思っていたものよりも悪い!なんてことも発生しています。

結局やり直しで、工期も費用もかさんでしまった。

また、慣れない仕事相手であるためにコミュニケーションも十分に取れなかった。

というのがよくある失敗パターンです。

このような失敗を引き起こさない為に、以下の3つで対策を!

・総合的な評価シートを作成

・トライアル期間を設ける

・定期的な進捗確認の仕組み化

「新規の協力会社さんの探し方」というテーマを中心に、建設業界が抱える問題や協力会社三の見極め方などを書かせていただきましたが、お役に立てる情報を提供することはできましたでしょうか?

協力会社三を一から探すところから始めるのはとても骨の折れることですが、開拓することで今まで出会えなかった質の高い協力会社さんを見つけるチャンスが増えるというもの!

下からダウンロードできる資料は、図を用いながらの説明で、さらに分かりやすいものになっております!

また弊社のサービス(monectなど)の紹介もありますので、ぜひご覧ください!

みなさまからの「参考になったよ!」の温かい声、お待ちしています!